في ذكرى النكبة... خطر تجريد القضية من فلسطينيّتها

في ذكرى النكبة، تعود نبوءة الشاعر إلى جلال مأساتها، في وصفه ما حلّ بفلسطين وأهلها 1948، وتوافق العالم على تسميتها بـ"النكبة". كتب محمود درويش متنبّئاً، إنها "حاضر ممتدّ يبشّر بالاستمرار في المستقبل".

ما زالت النكبة ممتدّة، في الزمان بأكمله وفي مكان أصغر. ذلك أن فلسطين التي غزتها الحركة الاستيطانية في 1948، كانت لها مساحة أوسع لتسع تراجيديتها، وهي الآن أقلّ بكثير من فلسطين الأولى.

الحاضر المأساوي يتكرّر ببشاعة أكثر في عدد القتلى وفي عدد المشرّدين وفي كمّ الدمار. ما زالت النكبة كما خلّدها درويش تبشّرنا في الاستمرار في المستقبل.

بعيداً عمّا تختزنه كلمات شاعرية في وصف الحالة، ليس منّا أحد لا يمنّي النفس بأن تحقّق له العناية الربّانية، في فهم الشرط الفلسطيني الحالي، المعادلة الآتية: عقل بارد موضوعي، لا يخلو من مرجعية إنسانية.

مع ذلك، يمزج بين التحليل الموضوعي والقسوة إذا اقتضى الأمر، لكن لا يُغرى باليأس ممّا يجري في فلسطين أو حولها بالتحديد. وقلب يصدّق التبشير المأسوي للنكبة، ويعتصر ما بقي فيه من صمود، حتى لا يتهاوى في الحنين والاستحالة.

ذلك لكي يفهم بشكل جدلي أو عقلاني مركّب، من دون الحاجة إلى إلغاء أحدهما، حتى يستقيم الميزان العصي بين الرغبة والعقل، وهما يواجهان معاً خطر العجز أو التسرّع في الاقتراب من لهيب الشرق الأوسط.

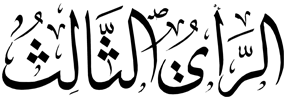

في عالم حَرَم فيه دونالد ترامب دولاً كثيرة من نقاط الارتكاز الجيوسياسية، وخلخل فيه التعدّدية القطبية، وأذهل الحلفاء قبل الأعداء، نحتاج إلى العودة إلى من يدلّنا بعقله وبقلبنا إلى فتح باب الفهم.

ولعلّ كاتب هذه السطور وجد بعض ضالّته في صنف من المحلّلين المنصفين، ومنهم الفرنسي، المسؤول عن القسم الدولي في صحيفة لوموند، جيل باريس، الذي يقدّم نوعاً من هذا المجهود، وقد هزّت ملاحظاته كيانه، وهزّت جذع الروح وفروع الوجود، وهو يكتب من موقع الانحياز الواضح الذي أثبته طوال مسيرته:

"لم يسبق قط للقضية الفلسطينية أن كانت بلاوريث، وبلا أفق، وبلا وجوه تجسّدها وتتلخّص القضية فيها، كما هو الحال الآن".

هذا التلخيص هو "مجموع الحالات البيّنة من العجز" أمام ما يُخطّط له لتجريد الشعب من قضيته، وحرمانه من أفق الحرية الذي كان وما زال جبّاراً في الموت من أجلها.

وفي المقابل، عادت القضية إلى الوضع الذي تحسنه حروب العدوان الطويلة، فاستطاع دويّ صواريخها إبعاد مسافات السلام.

مع حرب شاملة على غزّة، وفي زمن التقتيل، لم تسفر جلسات المجلس المركزي الفلسطيني عن شيء، اللهم سوى بقايا سباب طغت من فعل الفراغ والفجيعة.

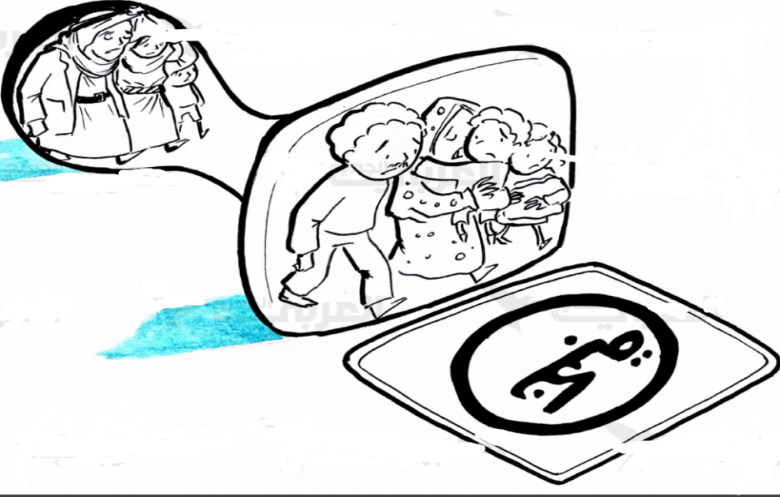

لم تتجاور الفجيعة كما تتجاور اليوم مع الفراغ الرهيب في الأفق، حيث رايات العزاء. فلم يستشهد الفلسطينيون بهذا العدد الرهيب تحت القصف والمجازر، ولم تُمحَ المباني والبيوت والكنائس والمساجد والمدارس بقدر ما دمّر في الهجوم الذي يعيد ذاكرة الحرب العالمية الثانية، كما لو أن فلسطين مطالبة بأن تحفظ للوحشية صورها حيّةً في المشهد العالمي العام.

من المحقّق أنه سقطت قلاع قبل هذا اليوم. سقطت غزّة نفسها في حرب 1967، وسقط الجولان وعاد إلى خريطة السلب من جديد. سقط القطاع، ولكنّ الفلسطيني استطاع أن ينبعث من هزيمة الأمّة كلّها، ووصل مع قادة منظّمة التحرير معركة الكرامة في 1968، وأعاد القضية إلى أصحابها.

لقد نجحت منظّمة التحرير في إعادة القضية إلى حوضها الأم، ونجح فلسطينيون في الداخل وفي الشتات في إقامة بنية مادّية للحرية والهُويَّة معاً، وإعادة تملّك المشروع الوطني الفلسطيني.

في منتصف الثمانينات، جاءت قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (1988) في الجزائر، المجلس الذي مدح فيه محمود درويش "الظلّ العالي"، وانطلقت على قاعدة القرار 242 مسيرة "أوسلو"، والاعتراف المتبادل أمام العالم. وولدت خريطتان من "أوسلو" باسم الدولتين،

و لكن تطوّرت الأوضاع بما لا يليق بالانتصار.

رُفِض الأفق المتّفق عليه فلسطينياً وإسرائيلياً بعد أن قُتل إسحق رابين، واستوجب الوضع بروز المقاومة بأفق مغاير من جديد، فماتت الدولة الفسلطينية المتوخّاة في معادلة أخرى، وانفتحت بذلك هوّة حقيقية في المشروع برمّته.

ومع ذكرى النكبة، لا أحد يراهن كلّياً على السلاح، ولا أحد يفكّر في دور للمنظمة قوةَ تحرير بعد أن قوّض اليمين الإسرائيلي بعنجهيته شعبيتها أمام الفلسطينيين.

وصار الأكثر حبّاً للدولة ولموازين الحلّ الحديثة، يرون بأن الوضع الحالي للسلطة وشخصنتها في رئيسها، لم يعد يطرح من أمل سوى في شخص مروان البرغوثي، المحكوم عليه بأحكام بالمؤبّد، كما لو أن الحرية لا أمل لها سوى في "السجين"، أو في ما ستلده الزنازين.

هذا الوضع الذي أجمع عليه المحلّلون المُحرَّرون من التشويش العاطفي الذي يعترينا، كان نتيجة ثلاثة أخطاء قاتلة في التحليل،

أولها الاقتناع الذاتي بأن المجتمع والدولة في إسرائيل في حالة تفكّك، تترجمها آية بيت العنكبوت الأولى من بين كلّ بيوتات (دول) المنطقة، أن الانهيار الأخلاقي لجيش الاحتلال هو إفراز لانهيار شامل في الوجود الإسرائيلي برمّته.

وثانيها التقليل من وحشية الردّ الإسرائيلي نفسه، سواء كان لإثبات أنه لم يصب بالانهيار، أو لكي يثبت مجدّداً قسوته التي لا تُضاهى.

ولعلّ الأكثر إيلاماً في الخطأ الثالث هو التهويل والتضخيم من قدرات الحلفاء المُعلَنين للفلسطيني في مقاومته المشروعة وسط حرب غير متكافئة، والاعتقاد بأن انفتاح الأبواب السبعة للجحيم دفعةً واحدةً سيحرّر الشعب الفلسطيني ومعه المنطقة.

وكلّ ما وقع هو أن الأولويات تغيّرت، أو لنقل: إنها عادت إلى صبغتها الأولى، شعب يتعرّض للإبادة وسط تغيّر الأدوار بين العواصم، وحصيلة لفائدة الاحتلال غير مسبوقة طوال الزمن الذي أعقب النكبة.

لم ندرك ربّما في الوقت المناسب أن الدفاع المشروع عن شرعية النضال/ الكفاح الفلسطيني من أجل الاستقلال يكون بشكل أفضل، وبطريقة أنجع، عندما لا نُسقط الواقعية من معادلات تحليلنا، فلا نُخفي (عناداً) عن أنفسنا أوراق دولة الاحتلال الرابحة في محيطها الدولي وفي موازين القوة التي تحكمه.

ولعلّ تجريد الفلسطيني من فلسطينية قضيته أكبر من النكبة والنكسة والهزيمة والردّة. وإن أفدح تمظهرات هذا الوضع هو أن تعود القضية مجدّداً إلى الارتهان لـ"متغيّراتٍ جيوسياسيةٍ لفاعلين من خارجه"، كما كتب جيل باريس، الذي استشهد به الكاتب.

عبد الحميد اجماهيري

كاتب وشاعر وصحفي مغربي